介護業界に向き合っている身として、以前、おむつをはきました。この時のPV記録は今でも社内TOPです↓

今回は、今とても流行っているあの話。

みなさん、「生成AI」とはどんなものか知っていますか?

ーーーーーーーーーーー

生成AIは、絵を描いたり、お話を作ったり、音楽を演奏したりする、まるで人間のアーティストみたいなAIのことだよ!

たとえば、今まではコンピューターに「猫の絵を描いて」と頼んでも、うまく描くことはできなかったんだ。でも、生成AIはたくさんの猫の絵を学習して、自分で新しい猫の絵を描くことができるんだ。しかも、ただ猫の絵を描くだけじゃなくて、「帽子をかぶった猫」とか「宇宙にいる猫」みたいに、今までにない面白い絵も描けちゃうんだ!

生成AIは、これからもっともっと賢くなって、いろんなことができるようになると思うよ。もしかしたら、将来は君と一緒に絵を描いたり、お話を作ったりする友達になってくれるかもしれないね!

ーーーーーーーーーーー

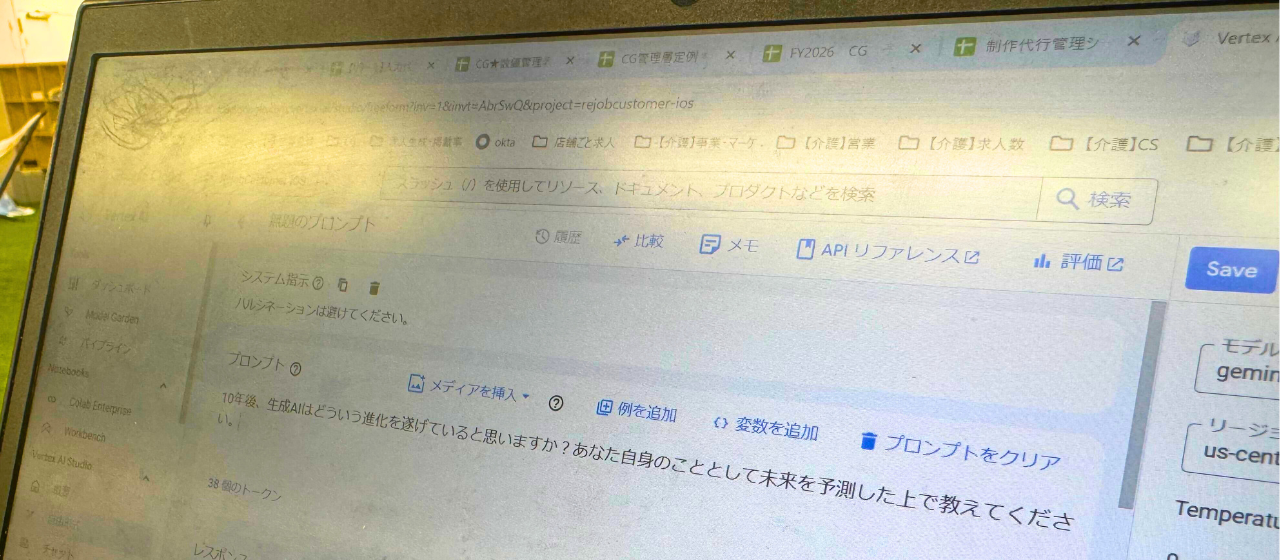

Googleが開発した「Gemini」という生成AIモデルに「生成AIを小学生でもわかるように簡潔に教えてください」と聞いた結果です。

これまでのAIとは違い膨大な学習データを解析するだけでなく、そこから新しいコンテンツ(テキストだけでなく音声、画像や動画も)を創造することが出来るんですね。(特に自然言語処理に特化したモデルのことをLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)と言い、膨大なテキストデータを学習することで人間のような自然な文章を生成します)

この膨大な学習データの解析、そこからのアウトプット というのがポイントです。僕は、介護業界特化の求人メディアで責任者を10年経験した後、既存の求人メディアという仕組みだけでは解決が難しい課題があると感じ、今は生成AIに特化するチームの責任者として生成AI活用を推進しています。

求人メディアでユーザーと企業のマッチングを科学する中で、どういうユーザーとどういう企業であればマッチングに至るのか、ユーザーの年齢や職歴、前職や経験の有無、企業側の必要資格やキャリアステップ、過去採用したユーザーの傾向、また定量化しづらい双方の価値観など、採用に至るまでに膨大に存在する係数の中で、何を重視すれば良いのか。

人の手による分析・改善には限界があると感じることも多々あったのですが、生成AIを活用することでリジョブ運営の10年以上もの間蓄積してきたデータを有効活用することが出来るのではないか、そしてデータの解析だけでなく、創造性のある生成AIだからこそ人間のように、ユーザーと企業の間に入って両者に最適な提案が出来るのではないか、と考えています。

ツールも僕らも、結局「進化」が問われている

僕は、これまで新規事業の立ち上げをやってきたのですが、スピード重視で、自社開発だけではなく他社からも事業成長のためのあらゆるツールを取り入れながら、オペレーションや施策に磨きをかける中で、正直、今ある世の中のツールに限界を感じていました。動かしつくしてきたからこそ、感じる限界。どのツールもその時、その時点で、誰かが創ったもので、サービスが成長し続けていく中で、なかなか「ベスト」として適応仕切るのが難しいのが現状でした。

いいなと思ったツールも、細かく運用・分析したら完全には自社にフィットしづらい。あらゆる会社と打ち合わせはするものの、一緒に創り上げていくものがなかった。「調整もできるから」と言ってもらうことがあっても、結果、その通りにならない。でも世の中は労働人口不足で、向き合う業界は人手不足。その問題解決をするのに、そんなに時間はかけられない。

そういった葛藤の日々で、今流行りの生成AIが出てきました。これまでのあらゆるツールとは違い、最近ではGeminiがGoogle Workspaceに標準搭載され、gemini for googleworkspaceとして日本語対応が進んだり、中国ではこれまで以上に自律性の高い「Manus」という新しいAIが登場するなど、進化の速度がとても早いのを感じます。

あらゆるツールに限界を感じた僕も「過去のデータにより、育つ」ということが、生成AIに可能性を感じた理由です。単なる業務効率化でも、「過去の蓄積をどう引き出すか?」というスキルが大事なのでもなく、その積み重ねからでたアウトプットを使って、何を創造するのか?また、自分たちの目的の為に過去のデータとそこから生まれた一手をどう使うのか、それが「人」の役割だと感じています。

生成AIが過去のデータによって育つのであれば、より創造的な活動が求められる人間は、生成AIによって成長する部分もあるかもしれません。

いよいよ来る、マトリックス時代。「0」か「1」か。

最初の頃は生成AIという新しいツールに興味があっただけでしたが、少子高齢化が進み生産年齢人口が減少するこの時代で、各所で言われているように、生成AIが良い意味で人間がすべきこと、人間じゃなくても出来ることの棲み分けを促進してくれ、人間は人間がすべきことに集中することが出来るのでは、感じます。

多くの学習データさえあればそこからパターンやルールを抽出し、要約した新しい文章を生成することは出来ます。どこまで活用するか次第ですが、学生時代に生成AIが今ほど台頭していれば論文作成がどれだけ楽だったか…。(※地力は付かないのでオススメはしません)

ただし逆に言うと、学習データや指示を与えられないと基本的に生成AIは動くことが出来ませんし、人間しか持ちえない固有の経験や感情、意思を反映したコンテンツや人同士の触れ合いは(今はまだ)人間にしか創造できないはずです。

生成AIを扱う複数の企業さんと打ち合わせをした際も「生成AIには限界があって~」「10のうちの3しか任せられない」などのセリフもよく聞きます。僕自身は、残りの7に価値を感じています。業務効率化をやりながら、空いた時間で新しい価値をどう使うか、生成AIをつかうことで生まれたコンテンツに価値を出したい。業務効率化で楽になったね、で終わらせない。そこで出す価値が企業の差別化になると思っています。

例えば、過去の大量のデータをもとに「人間では見つけられなかった出会い」をどう見つけるか。人間だと発見できないマッチングの掛け合わせなど、定量化できないとされている価値観も定量化できるようになり、よりよいマッチングに変えていきたい。

生成AIが発展途上の今はまだ、人間に代わる労働力として有効活用し、私たちは私たちにしか出来ないことに時間を費やす。しっかりと出来ること/出来ないことを理解し、事業成長という目的に対して、生成AIを「使われるのではなく使う」意識を強く持つことがこれまでにない新しい価値を提供できる一手になると考えています。

この生成AIの世界感は映画マトリックスと原則は同じです。数字列で構成されたあの緑色の中が生成AIの世界で、そこには「0」か「1」しかなく、そのデジタル情報には多大な情報量が詰め込まれている。そこから何を生み出すかが、人に問われているのだと思います。

(詳しく知りたい方は、下記みたいな感じで生成AIに聞いてみてください。概要がわかってくるかと思います。LLMという大規模言語システムも、マトリックスの中に出てくる仮想現実もこういった0と1のデジタル情報で構成される、という点で近いものだという観点です!↓)

Q例

映画マトリックスと生成AIの共通点について、LLMのトークンを表す数字列「0」と「1」に触れて教えてください。 トークンとトークンの関連性の強さを、0と1の数字列から生成されるベクトル表現を以て説明してください。

「これさえ使えれば仕事がある」と言われている生成AI。ですが、僕は「生成AIに仕事をもらう」のではなく、「本当の意味で使えるのか」「生成AIで何をしていくか」が大事だと思います。

触ってると楽しいのですが、目的から考えた時は使える要素はまだまだ少ないのが現状で、例えば、生成AIで画像も作れますが、結果それは広告や事業に利用しようとした際に、個別対応しない限りはサンプル画像でしかなく、サンプル画像で妥協すると考えると、業務効率化は実現するものの、本当の意味で価値があるのか、といえば無い。テキスト生成においても、微妙な言葉のニュアンスを適切に言い当てたりすることができるわけではない。ですが、やはり「進化のスピードが早い」ので、これから不可能が可能になり、自分がしたいこと、事業がしたいこと、にフィットさせることができていけば とても強いなと思います。やりたいことに対して、調整してフィットさせていくのも、僕ら使い手の力量ですよね。

例えば、労働人口不足の日本において「介護職はロボットにできない」という意見があれば、「人間にしかできない」というのも根拠がない。ただ、「介護」を細分化することで「人」が適している事と「ロボット」が適している事にすみ分けられていくと思います。生成AIの導入で、仕訳が促進し、人間にしかできないことが際立ってきます。過去の繰り返しや、すでに正解があるものなど、やらなくてもいいことをやらずに、新しい価値に時間を使える。事業や組織の成長や、向き合う業界やそこで働く方々の発展につながるそれが「価値」だと僕は思うので、「過去」からアップデートして関わる方々を未来に連れて行けるように、僕自身もサービスも会社も「レベルアップしたね」となるのが楽しいなと思います。オペレーションエクセレンスを磨いてきたリジョブだから、次のステージにいけるかなと思っています。

「量質転化」は必要ない?これからの時代の成長

もともと、僕は自分が成長することで、誰かのためにより大きな課題・問題に直接関わり、解決できるようになる為に、リジョブに入社しました。小さい時に見たドラマの中の弁護士に憧れ九州大学の法学部に進学しましたが、政治・地方創生系の講義やゼミを受ける中で次第に法律の土台にある社会そのものや社会課題などに興味が移り、マスメディア、新聞社など、社会課題に触れることの出来る業界を中心に就活していました。

ちょうどその頃、祖母に介護施設に入居してもらう時期になり、なかなか施設に入居できなかったり、入った後も様々なことが起こり、就職活動をしつつも気持ち的には祖母や祖母のお世話をしていた両親の助けになりたい、という想いが日に日に大きくなり、自分が手触りとして感じられる「生」の社会課題に触れたい。間接的に関わるだけでは足りず、直接的に解決できるようになりたい、そういう価値ある仕事がしたい。ベンチャーであればそういった本質的な価値をぶらさずに仕事が出来る と思い、就職活動を続ける中、リジョブのビジョンやメンバーとの価値観がマッチし、入社を決めました。

入社後は、マーケティングチームでサービスづくりを0から学び、主体的に自分のスキル範囲を拡げられるか =サービスの成長 =業界貢献の幅 になるので、日々知識のキャッチアップは徹底しましたし、知識や情報は持っているだけだと意味がないので、今日得た知識は今日実行する勢いで、多い時は1ヵ月で30本以上の施策をサービスに実装してPDCAを回し続けました。よく行動が先か思考(計画)が先か、という議論がありますが、自分としては「最速で思考後に行動する」だと思っています。

その後、新規事業を立ち上げ、それからも「最速で思考後に行動する」日々は続きました。新しいことのキャッチアップは欠かさず行い、新しいツールや新しい仕組みの導入を少なくとも100個以上はやってきたと思います。

もともと学生時代から勉強は面白く感じている方でしたが、大学受験の時に今考えたら5~6割しか勉強しておらず、案の定国立には落ちてしまい、浪人をすることに。とにかく「勉強しよう」とそこからひたすら勉強しました。

何か目的を達成するとに、まずはひたすら時間をつかってやることから始めるのはその時の勝ちパターンかもしれません。その上で、同時に考えることですね。すると「仮説」がたくさん出てきて、結果「良かった」「ダメだった」を繰り返しながら、時間を短くしていくことが、精度を高めていく事であり、経験を価値に変えていく事だと思っています。仕事においてももちろん同じで、仮説がないと行き当たりばったりになってしまうので、少なくても3個は常に持っています。「楽観・中間・悲観」の仮説は絶対持ち、あとは、時間軸や構造や影響範囲など、いろいろ考えた時にあらゆる仮説が思いつきます。「この観点は考えた?」と経営層に言われてきたので、悔しくて自分でトレーニングしてきました。

生成AIは確かに画期的なツールですが、これら全部が生成AIに質問すると短縮されて地力として手に入るわけではありません。だからこそ、そこからの実行と創造が必要不可欠になってきます。生成AIの専門の方に教えてもらったのは生成AIは「超優秀な新人」だそうです。莫大なデータを処理する能力はあるが、経験値がないからその先の未来に対する行動はできない。こういう風に考えていけるのも、これまでの大量の思考と行動という経験と、「その上でどうするか?」を考え続けてきたからと思います。

現在、リジョブが業界貢献を広げている一手になるプロジェクトは、僕のチームにかかっています。これまでのチームの取り組みだと向き合っている業界の少子高齢化のスピードに間に合わない為、新しいきっかけを通じて、自分を違う場所に置いて自分を成長させていかなければと思っています。「どうやったらできるのか」、答えのないことをみんなで試行錯誤して、一歩見えた時すごく楽しいし、スピードも進化する時代の中で、それらのツールを使いこなし、次の一手を生み出し続けるチームを創っていきたいと思っています。